Выдающийся французский художник Хаим Сутин родился 6 января 1893 года, в местечке Смиловичи, в многодетной семье бедного портного.

Неказистый, можно сказать — деревенский парень, смутно представляющий как вести себя в обществе, почти без денег, одетый как нищий, дурно пахнущий, не знающий ни одного слова по-французски, с нелепым мешком за плечами — таким он предстал перед обитателями легендарного «Улья» в Париже, в пристанище бедных художников, имевших наглое намерение покорить мир.

«Можно ли было себе представить, что о работах этого тщедушного подростка, уроженца белорусского местечка Смиловичи, будут мечтать музеи всего мира?» — удивлялся впоследствии Илья Эренбург, знавший многих из «Улья».

В юности и в более поздние годы он жестоко голодал. «Прежде чем съесть принесенную из лавки снедь, — вспоминал переводчик французской поэзии Марк Талов, близко знавший художника, — он принимался за натюрморт и мучился, разрываемый голодом, пожирая ее лишь глазами, не позволяя себе к ней притронуться, пока не закончит работу».

Скульптор Цадкин, по его словам, повёл Модильяни в мастерскую Сутина. Вошли. Тот, стоя у мольберта спиной к ним, «бережно взял кисть и нанес два-три сильных и ровных мазка на поверхность холста. Впечатление такое, как будто на холст попала струя крови, и оно было настолько сильным, что Модильяни закричал». И в этом весь Сутин — он был настолько впечатлительным, что в его душе навсегда оставался крик от потрясений, жестокостей жизни, смертей людей и животных, птиц и даже цветов. Пытаясь избавиться от этого крика, переносил его на картины и оставлял в них. Так появился неведомый до этого стиль. В неистовых и волнующих мазках была огромная впечатляющая сила, и многие картины-символы были пророческими.

Когда фашистская Германия оккупировала Францию, друзья снабдили его фальшивыми документами и помогли укрыться в нормандском городке Шинноне.

В 1942 г. посольство Германии потребовало от французских властей отыскать художника Сутина и конфисковать все его работы. По всей вероятности, этот интерес был вызван не только целью уничтожения еврея № 35702 — под таким номером он числился в фашистском Бюро Еврейских Дел! — но и ценой его картин, которые продавались в США за баснословные деньги. Ведь казна рейха нуждалась в пополнении.

Летом 1943 года из-за длительных голоданий в молодые годы сильно обострилась язва желудка. С большим трудом нашли одного парижского хирурга, который согласился сделать операцию еврею вопреки запретам властей. Сутина тайно привезли в Париж, спрятав в катафалке. Но было слишком поздно. Это случилось 9 августа. Похоронили его по фальшивым документам на кладбище Монпарнас. За гробом шло несколько друзей. Одним из них был Пабло Пикассо.

Счастливое детство Хаима Сутина

Хаим был некрасивым мальчиком. Длинный нос, заканчивающийся как бы приделанной к нему картошкой. Карие глаза неприветливо смотрели из подлобья. Склонность к непонятным, правда, редко случающимся припадкам — врачи уже в зрелом возрасте обнаружат у него слабую форму эпилепсии. Оттопыренные, непомерно большие уши, словно специально прикрепленные к вихрастой голове, чтобы их драли в случае неповиновения. Толстые, редко улыбающиеся губы. Строптивым он был непомерно и выделялся своей раздражающей непохожестью — он никогда не был таким как все ни внешне, ни внутренне. А эти «все» невольно мстили за это и порой жестоко.

Как-то, выгребая из печки золу, обнаружил в ней угольки. С тех пор жизнь его стала осмысленной — он рисовал. И делал это с таким упоением, что порой даже забывал о голоде. Им были изукрашены стены и все близлежащие заборы. Потом он перешел на мелки. Отец был портным, и очень скоро обнаружил нехватку их и бурно реагировал на это.

— Вот так! Вот так! — приговаривал он, воспитывая сына широким толстым ремнем, который почему-то назывался «шпандырь».

Это слово звучало настолько страшно, что у детей только при упоминании о нем замирало сердце, и они сразу признавались во всем. Хаим — нет.

Первый карандаш у него появился, когда пошел учиться в хедер. Однажды нашел жалкий остаток карандаша с красным грифелем — кто-то его выбросил — и нарисовал розу. Она произвела на него такое огромное впечатление, что вскоре у него появилась коробочка с цветными карандашами. Он их купил.

— Где ты взял деньги?! — время от времени спрашивал отец, ненадолго прекращая наносить удары шпандырем.

Хаим молчал. Бить его было столь же бессмысленно, как стегать бревно. И в этом еще раз убедился Соломон.

— И в кого он такой уродился?! — почти с упрёком сказал жене, отбросил шпандырь и вышел.

А Сара подсела и тихо спросила:

— Где ты взял деньги, сынок?

Он посмотрел на нее мокрыми от слез глазами.

— Продал нож. У нас их шесть, а у меня, — и показал на остаток найденного карандаша, который уже трудно было держать в руке, но было жалко выбросить. — И бумаги нет. Старьевщик проходил. Я кастрюльку с отломанной ручкой тоже…

— Ладно… На папу не обижайся — ты ведь поступил плохо.

Она поцеловала его и вышла.

Когда Соломон был зол, он всегда хватался за топор и неистово колол дрова. Это успокаивало. Пришла Сара. Встретил ее угрюмым взглядом. Воткнул топор в колоду. Полой рубашки вытер пот на лице и сел на бревно рядом с ней.

— Когда Хаим рисует, он весь светится.

Соломон молчал.

— Это его единственная радость.

Соломон молчал.

— Ты как-нибудь порисуй. Через минут десять — не выдержишь и заорешь как сумасшедший, порвешь бумагу, выбросишь карандаш и пойдешь кроить, шить, дрова колоть — что угодно, но только не рисовать. А ты разбуди Хаима ночью и скажи: «Сынок, если хочешь, порисуй». И он, счастливый, будет рисовать до утра.

Соломон молчал.

— Так я спрашиваю: наш мальчик — вор?! Да, он продал нож и кастрюлю.

— Еще и кастрюлю?!..

— Но что купил?! Хлеб? Конфеты? Пирожки? Нет — бумагу и карандаши! Да, он еще мал. Можно сказать — сморкач. Но сейчас для него самое главное — рисовать. Всё может измениться: перерастет и уйдет дурь — станет портным как ты. Или с Божьей помощью раввином. Или ребе… Ребе Хаим — звучит?! Но, может быть, это перст Божий?! И ему на роду написано. А если это судьба стучится в наше оконце? Не гневи Бога, Соломон! Не гневи!

Время было тревожное. Поговаривали о погромах. Как-то Соломон, проходя мимо небольшой лавчонки, подумал: «Одному Богу известно, выпадет ли счастье пережить смутные времена». Зашел.

— Мойша, — обратился к хозяину, — к тебе приходил мой Хаим?

— Да. Купил карандаши и бумагу. Что-то не так?

— Все — так. Как торговля?

— Наша торговля?!

— А сколько стоит такая коробочка с карандашами. А эта? Давай.

— Хаим! — позвал он, когда открыл калитку.

Сын отозвался сверху — он был на дереве. Быстро спустился.

— Возьми, — вручил ему бумагу и коробочку с карандашами.

Нижняя челюсть мальчика безвольно отвисла — он не привык получать подарки. Пытаясь осмыслить происходящее, тупо смотрел на отца. На глазах навернулись слёзы. И как-то глупо улыбался.

Хаим Сутин. Натюрморт с селедкой. 1916

Соломон занимался ремонтом одежды, перелицовкой, заменой подкладки и другой простой работой. За глаза его называли «латальщиком». Неистребимая неуверенность в себе сопровождала его всю жизнь. Уговорить взяться за пошив нарядного платья или мужского костюма могли далеко не все. Зато если решался, то шил великолепно. В его платьях щеголяли несколько местечковых модниц, знавших толк в одежде. Однажды жившему в гостинице офицеру срочно понадобилось пошить штатский костюм. Наткнувшись на решительный отказ, он, будучи выпившим, выхватил револьвер и заставил перепуганного Соломона согласиться. И заказ был выполнен в рекордный срок. Примерив, заказчик пришел в восторг и щедро заплатил.

Утром и вечером Соломон как добропорядочный еврей молился в синагоге. В свободное от работы и молитв время выполнял работу синагогального служки — следил за чистотой и порядком, иногда заменял кантора. А у Сары свободного времени вообще не было — она вечно была занята домашней работой.

Все дети, а их было одиннадцать, имели какие-то обязанности. Единственным, кто ничего не умел делать, был Хаим. Вроде бы и старался, но с ним было так много мороки, что его часто выгоняли, чтобы только не мешал.

Хаим Сутин. Ребенок с игрушкой. 1919

А Хаим стал достопримечательностью местечка. Его видели всюду — он неустанно рисовал и кривые улицы, и еврейские молитвенные дома, и мельницу, и ледоход на реке.

В одну из суббот Хаима почему-то потянуло к усадьбе Ваньковичей. Когда закончил рисовать старинную башню, неподалеку остановилась коляска, запряженная двойкой гнедых лошадей. Они после быстрой езды тяжело дышали и нетерпеливо перебирали ногами.

— Эй! Кто ты есть? — окликнул господин, сидевший в ней.

— Я — Хаим.

— Вижу, что Хаим. А фамилию знаешь?

— Сутин.

— Сын портного Сутина, что ли? Ну, Сутин-сын, покажи, что натворил?

Это был Лев Ванькович — владелец имения. На рисунке старинная трехэтажная башня была такой, какой никогда её не видел. Фантастика! Стоял знойный летний день. Ни дуновения, ни облачка. А на бумаге над башней собрались черные тучи, ветер с дождем неистово набросились на неё, согнули рядом растущие молодые берёзы, а не поддающиеся старые ивы с короткими мощными стволами, схватив за плети ветвей, как за волосы, пытались свалить.

— Какой же ты молодец, Хаим! Я приглашаю тебя в гости. Не возражаешь?

Хаим не возражал. Как только заехали в усадьбу, у крыльца их встретил дядька. Хозяин, кивнув на мальчика, приказал:

— Покормить! Помыть! Посмотри там детские вещи. И — ко мне!

Тот незамедлительно взял его за руку и повел на кухню. У Хаима, сколько он себя помнил, было всегда два желания — рисовать и поесть, причем первое было главным. И если его он в значительной степени осуществлял, то второе — никогда. За всю свою маленькую жизнь он не видел так много разной еды. А тетя Мария, так звали кухарку, всё подкладывала ему и подкладывала. Он ел бы еще, если бы дали хоть маленькую передышку. Но дядя Степан, так звали сопровождающего, взял его за руку и повёл дальше. В одной из комнат усадил на табурет и ножницами укоротил торчащие в разные стороны рыжеватые вихры и помыл в бане. Причесал. Завел в какую-то комнату, нашел в шкафу детские штаны и рубашку, переодел гостя и повел его обратно. Они прошли через несколько комнат. Откуда-то звучала музыка. Дверь в одну из них оказалась приоткрытой, и Хаим мельком увидел учителя музыки, играющего на рояле, и рядом ученика — мальчика его лет.

Ванькович сидел за письменным столом и писал. Глянув на мальчика, сказал:

— Вот бумага и карандаш. А теперь сядь, — он показал на кресло, — и нарисуй меня.

Хаим сел на краешек кресла, поёрзал и попросил:

— Можно я на полу посижу?

— Как пожелаешь…

В комнате была тишина — каждый был занят своим делом. Ванькович, несколько раз пытавшийся написать письмо женщине, с которой нежно дружил на грани обожания, наконец, нашел нужные слова, и мысленно находился за пределами окружающего пространства. Закончив писать, спросил:

— Ну, что там у тебя?

— Ещё маленечко можно?

— Как тебе будет угодно…

Хаим закончил. На его рисунке Ванькович сидел за письменным столом, на котором были клавиши, как у рояля. Он играл, мечтательно глядя перед собой, точно так, как учитель музыки, которого он мельком видел. Первая реакция Ваньковича — недоумение. Не давая ему выплеснуться наружу, он потянулся за трубкой и закурил. И пришло прозрение — чудо свершилось на его глазах. В письме были не только слова, но и музыка признаний, и он единственный, кто слышал её. Как смог этот мальчуган распознать и понять это?!

— Захочешь рисовать в усадьбе — приходи. Тебя пустят. Ты мне оставишь рисунки? Спасибо.

Не успел умолкнуть колокольчик — он вызывал Степана — дверь распахнулась, и тот вошел со свёртком, в котором, как оказалось, была старая одежда Хаима.

— Это передашь отцу, — отдавая конверт, сказал Ванькович. — Гляди же — не потеряй.

Хаим вприпрыжку помчался домой. Так же вприпрыжку пересёк свой двор, и когда взялся за дверную ручку, услышал суровый окрик сзади:

— Хаим, где ты взял эти штаны?!

Это был отец. Лицо его стало пунцовым от гнева.

— И рубашку, — подсказал сын.

— Сейчас же всё отнеси туда, где взял!

— Но мне подарили…

— Понятно… Ножа и кастрюльки тебе показалось мало?! И ты хочешь опозорить всех нас. Сара! Иди и полюбуйся своим сыном.

Пришла мать и с недоумением смотрела на негодующего мужа и счастливого сына.

— Гвалт! Что уже случилось?!

Хаим достал из-за пазухи конверт — появление его произвело магическое действие — и отдал отцу. Тот, не зная, что с ним делать, повертел в руках. Наконец, догадался и открыл. Содержимое его ошеломило — он извлёк деньги и записку. По слогам прочел: «Господин Сутин, на эти деньги купите Хаиму кисти, краски и всё то, что он пожелает. Л. Ванькович».

— И что ты хочешь этим сказать? За твою мазню — такие деньги?

— За два рисунка…

— С ума можно сойти, — прошептал отец и от слабости в ногах сел на колоду, на которой обычно рубил дрова.

Сара заплакала от счастья.

Несколько дней спустя, к Сутиным наведался раввин. А дело было так. Хаим с увлечением рисовал коровью «лепешку» — она царственно разлеглась посредине дороги.

— Покажи, что рисуешь, — попросил проходящий мимо раввин.

Увидев, раввин хмыкнул, и крайне удивлённый, продолжил свой путь. А когда возвращался, вновь увидел маленького рисовальщика — тот по-прежнему увлеченно, никого не замечая, трудился. Через его плечо заглянул и на рисунке рядом с «лепёшкой» увидел человека, в котором легко узнал себя. А маленький художник наносил всё новые штрихи, и в рисунке появлялась какая-то удивительная смысловая связь. Какая? Осторожно, чтобы не мешать, он неслышно отошел и пошел своей дорогой. Рисунок не уходил из головы. Как лошадь, мотал головой, отгоняя назойливые повторяющиеся мысли. И только, когда пришел домой, его осенило: каждый должен осознавать своё ничтожество — вот смысл рисунка. Он заулыбался, решив для себя эту задачу. И наметил зайти к Сутиным и потолковать с его родителями.

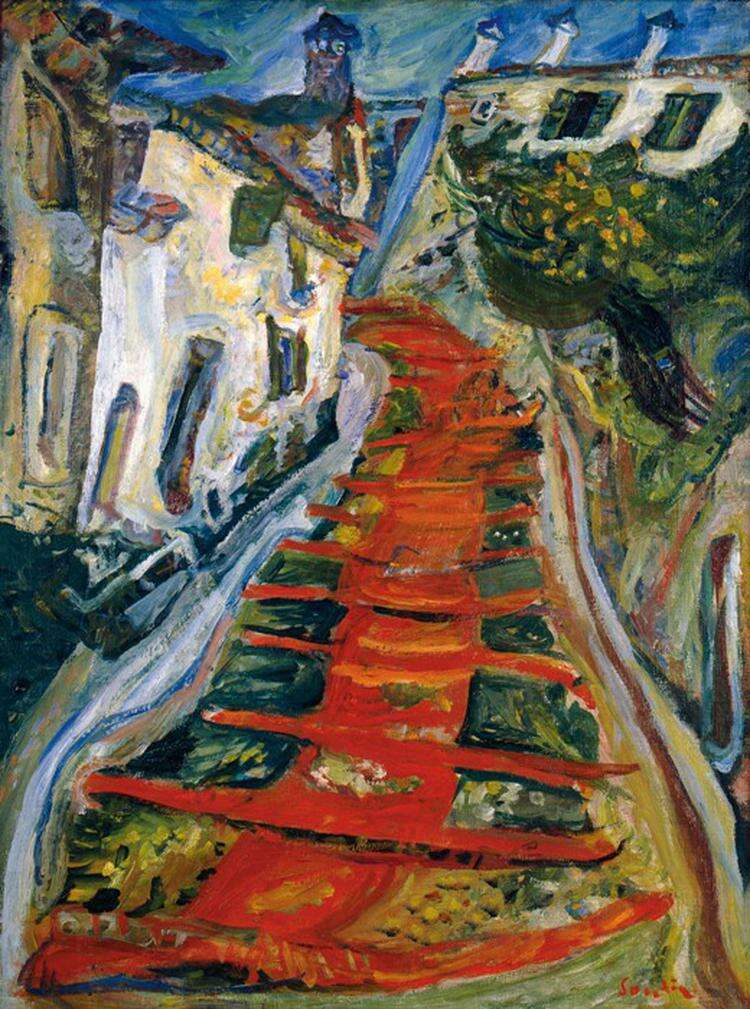

Хаим Сутин. Красная лестница в Кань. 1918

Смеркалось, когда он подошел к их дому и услышал крики. Оказывается, старшие братья обнаружили рисунок. И был грандиозный скандал, потому что Хаим вопреки библейским запретам нарисовал человека, причем не впервые. Били его нещадно. Сначала отец, потом братья — воспитателей в семье было достаточно.

— Уймитесь, евреи, — сказал раввин. — Ведь он еще ребенок.

Появление раввина в комнате было неожиданным и встречено тишиной. Соломон сделал знак детям, и они пошли к двери.

— Эй, вы! Если только тронете Хаима, и я не знаю, что вам сделаю! — пригрозил им вслед раввин.

Хаим выходил последним — он с недоумением оглянулся, потому что, кроме матери, его обычно никто не защищал.

— А я и в самом деле, — смеясь, сказал гость, — не знаю, что могу им сделать.

— Равви, может быть холодного кваса, — из вежливости предложил Соломон.

— Можно и что-нибудь покрепче!

Для именитого гостя Сара собрала на стол все, что было. Соломон разлил по рюмкам вино.

— Я, собственно говоря, пришел поздравить — у вас очень талантливый сын. Учиться ему нужно. Причем — обязательно. Кстати, а где рисунок?

Соломон молча показал на клочки бумаги, лежащие на полу.

— Я заберу с вашего разрешения, — сказал раввин.

Соломону показалось, что он сходит с ума: сам раввин поднял и бережно расправил выброшенные им куски разорванного рисунка и положил их в нагрудный карман, словно они представляли какую-то ценность. И для того, чтобы хоть что-то понять, он всё больше и больше подливал ему и себе. Шатаясь, они вышли на улицу. Светила луна, отбрасывая на дорогу две пьяные тени рядом с большой, четко обрисованной тенью синагоги, стоявшей напротив дома.

— Интересно, — пробормотал раввин, — как бы это нарисовал Хаим?

Он попрощался и неуверенно зашагал по дороге между шеренгами неказистых и приземистых домиков. Соломон не мог сдвинуться с места.

— Интересно, как бы это нарисовал Хаим? — с недоумением повторил слова раввина.

— Кто бы нарисовал? Хаим?! — на этот раз вопрос задал себе.

В мире стало много непонятного, — подумал он и вернулся в дом.

Эти два случая озадачили родителей. Ведь за деньги, которые дал Ванькович, Соломону надо было бы пошить, по меньшей мере, три мужских костюма.

— А что я тебе говорила?! — не преминула сказать Сара.

Соломон не ответил, но с тех пор они стали серьёзней относиться к «дури» своего младшего сына.

Какая-то неведомая сила толкала Хаима к воротам еврейского кладбища, он их рисовал, но никогда не решался войти. Однажды вся семья посетила могилу деда, в честь которого ему дали имя. Как утверждали многие, он поразительно был похож на него. На памятном камне прочел: «Хаим Сутин». Кто мог предположить, что спустя много лет, в центре Парижа ему будет установлен памятник с такой же надписью?! И бронзовый Хаим в широкополой шляпе, засунув руки в карманы пальто, будет идти по скверу, упорно преодолевая сопротивление ветра. А со временем весь мир узнает о существовании местечка Смиловичи только лишь потому, что в нём родился этот мальчик, ставший выдающимся художником своего времени.

Суббота — единственный день в неделе, когда по воле Бога евреи с радостью становились безработными и собирались вместе, чтобы, не торопясь поговорить, обсудить, поразмыслить над словами Торы и молитв. А это требовало умения говорить, сопоставлять и слушать. Их ждал праздничный стол, покрытый белой скатертью, на котором в красивой посуде выставлены любимые блюда. Зажигали семисвечник. Трепет свечей и суета теней на стенах. Мужчины становились в круг, положив руки на плечи друг другу. Бородатые, с пейсами, с круглыми шапочками, чудом держащиеся на затылках, в длиннополых кафтанах — ими создавался колорит ушедших тысячелетий. Каждый, ощущая божественное присутствие, возносил молитвы. Покачиваясь, сначала медленно, а затем всё быстрее и быстрее с радостью пели и танцевали. В этом было мудрое озорство и отрицание посредников между ними и Богом. Молились искренно и с удовольствием. И как бы приглашали Всевышнего принять участие в торжестве. И он, они знали это, был среди них.

Хаим любил по воскресеньям и в праздничные дни приходить на Базарную площадь. Она с утра заполнялась крестьянами, разным торговым и ремесленным людом. Ему нравилось находиться в толпе, состоящей из людей разных сословий, вероисповеданий и национальностей — белорусов, русских, евреев, поляков, татар, литовцев и цыган. Что только там не продавалось?! Даже, козы, свиньи, телята, коровы и лошади. Площадь была уставлена повозками, с которых продавался любой товар. Иногда из говора толпы, — выделялись крики азартных торговцев, мастеровых и покупателей. Кроме мяса, овощей, фруктов и других продуктов, выставлялись всякого рода товары и среди них картинки местных художников и всякие гончарные поделки. Попадались и достойные работы. Иной раз они давали толчок для неистощимых фантазий Хаима, несколько неожиданных и не всегда понятных. Здесь он познакомился с мальчишкой, который играл на скрипке. Боже мой, как он играл! Откуда брались такие мелодии у восьмилетнего человечка?! Арончик-музыкант, так его звали в местечке, покорял всех, кто его слышал, и завораживал, и заставлял женщин прослезиться. После того, как Хаим нарисовал его и подарил портрет, они стали дружить. Когда было жарко, купались в реке, дурачились и поедали подношения поклонников юного музыканта. До этого у Хаима не было друзей. Но вскоре он потерял своего единственного друга.

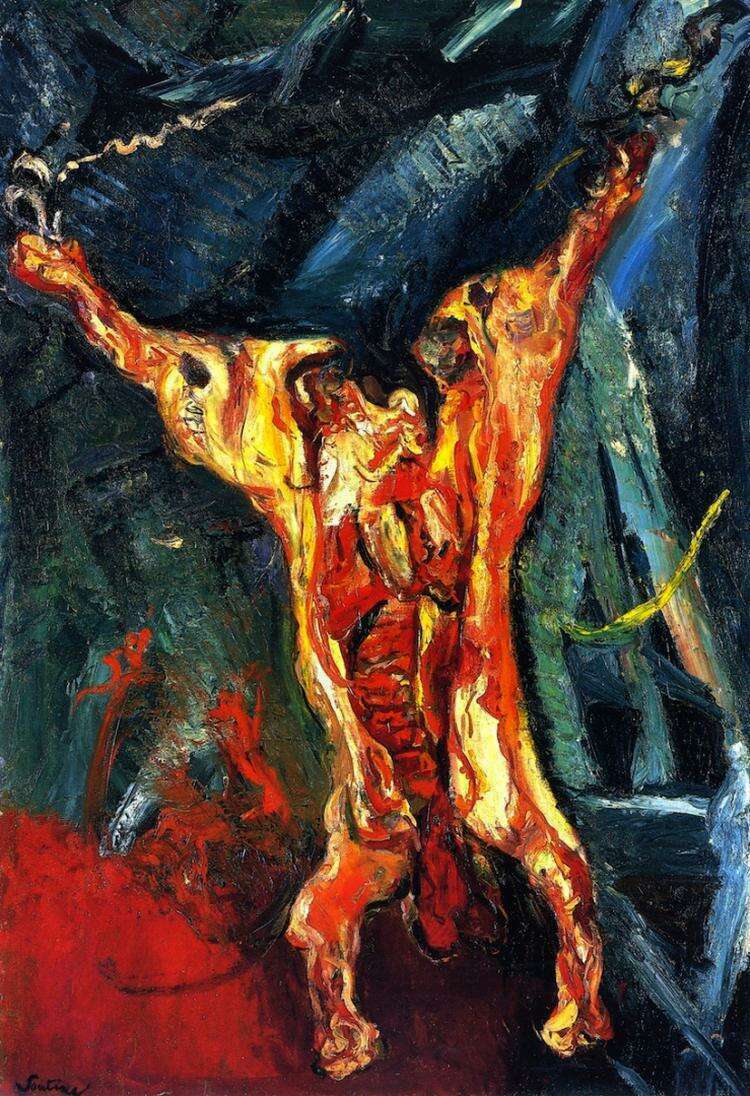

Хаим Сутин. Бычья туша. 1924

Мир всегда был болен проказой антисемитизма — болезнью, которая обусловлена уровнем подлости среды обитания евреев. Можно ли одолеть её? Нет, как нельзя победить её возбудителей — зависть и ненависть. Это как радиационный фон. Если он завышен, возникают недуги, которые приводят к появлению психических, физических и нравственных отклонений. Погром — это бандитский вариант проявления зависти, связанной с унизительным проигрышем — и кому?! — презренным евреям. При этом убийства их и грабежи не считались преступлением.

Неподалеку от полицейского участка собралась небольшая толпа. Набухая, она стала похожей на гигантскую пиявку. Появился в больших бутылях самогон. Два неизвестных подозрительных типа, их никто и никогда не видел в Смиловичах, то и дело отделялись от неё и скрывались за дверью участка. Один из них вышел на крыльцо, вынул из бокового кармана пиджака несколько листов бумаги с маршрутом и адресами еврейских семей. Просмотрев, положил их в карман. Другой — тот, что нёс портрет царя Николая Второго, изображенного в мундире во весь рост, с орденами, — став во главе толпы и перекрестившись, махнул рукой. И толпа послушно двинулась к Базарной площади. Оставив свой след из рассыпанных круп, муки, разломанной мебели и разбитой посуды в еврейских магазинах и лавчонках, она разделилась на две части, втекая в опустевшие улицы. По мере продвижения толпа зверела: люди с возбужденными лицами становились сумасшедшими — размахивали кулаками, угрожали. Теряя человеческий облик, избивали, грабили, убивали. Первой жертвой стал Арончик-музыкант. Мальчик, стоя на дороге, играл на скрипке. Он не испугался. Не убежал. И его толпа поглотила и растоптала. Бездыханным он остался лежать на дороге, и рядом с ним лежала скрипка, ставшая плоской, словно по ней проехал тяжелый каток.

Соломон вбежал во двор. Казалось, что за ним кто-то гонится. Красный, потный, с безумными глазами, полными страха, смотрел на домочадцев, не умея сказать хоть слово. Потом вбежал в дом и, выбросив через открытое окно несколько подушек, стал ножом вспарывать их. Освободившись из плена, пушинки разбежались по всему двору. Они взлетали и опускались, и снова поднимались в воздух, и резвились на ветру.

— Ловите кур! Быстро! Я сказал — быстро!!! — закричал он.

Но никто не пошевелился. Все замерли и со страхом следили за безумцем. Он сам поймал курицу и наступил на нее, схватил за голову, полоснул ножом по горлу так, что брызнула кровь. Окропил ею стену дома и крыльцо, кровью второй курицы измазал калитку и ворота и потом распахнул их. Поленом разбил стекла окон, глядящих в сторону улицы. Первой пришла в себя мать.

— Боже мой! Боже мой! — запричитала она. — Гвалт, люди, он сошел с ума!

— Погром, Сара!.. Всем на чердак! — командовал отец. — Быстрей!

Он вбежал в дом, вынес первые попавшиеся вещи и разбросал их по двору — следы грабежа. И только тогда домочадцы смогли понять его замысел и по приставной лестнице поднялись на чердак. Покидая двор, отец наткнулся на зарезанных кур. Схватил их за лапы и сильно ударил ими по стене — на ней появились новые кровавые пятна. Затем спрятал их в лопухах возле сарая. Этим был завершен акт «жертвоприношения». Картина была устрашающей.

Возбужденная толпа хищной стаей остановилась у распахнутых ворот и от удивления умолкла.

— Эге, хлопцы, нас опередили, — разочарованно сказал вожак и, грязно выругавшись, сплюнул.

«Хлопцы» двинулись дальше. Вакханалия разбоя — душераздирающие крики, вопли, звон разбитых стекол и стоны — вызывала ужас.

Через слуховое окно чердака было видно, как убегал от толпы Лазарь — мясник, у которого мама покупала мясные обрезки. И он бы убежал, но кто-то дал ему подножку. Бедняга упал. Его били ногами, пока не затих, потом за ноги поволокли по улице. Гаврила, мясник и конкурент Лазаря, на ходу продолжал наносить удары ногами.

Но самое страшное было потом, когда Лазаря затащили в его же лавку и повесили на крюк, на котором обычно висели туши животных. Гаврила пьяно бормотал:

— Кому отрезать жидовские копыта? Отдам по дешевке…

Толпа, трезвея, отшатнулась.

К полудню появилось несколько предприимчивых крестьян с окрестных деревень. Они торопливо грузили на телеги разбросанные вещи, воровато оглядывались и тут же исчезали. Такая телега заехала во двор к Сутиным. С топором в руках отец вышел из дому и пошел к телеге.

— Чтоб ты сдох, антихрист! — крикнул возница, и грабители в панике покинули двор.

Когда все смолкло, обитатели чердака перевели дух. Страх медленно угасал, но еще долго не решались спуститься вниз. А когда спустились, для каждого хватило забот: собирали разбросанные по двору вещи, осколки стекол и пух от подушек, сделавших зимним весь двор. Мать нашла убитых кур и отнесла их на кухню. Отец замерял проемы рам. Дети собирали мусор. Появилось множество крупных зелёных мух — они стремительно летали по двору и роились над кровавыми пятнами. Присыпали землей те места, где они жадно пировали. Отмывали от крови крыльцо, стены дома, ворота и калитку. Жизнь продолжалась.

Хаим Сутин. Курица, висящая на кирпичной стене. 1924

Хаима неудержимо тянуло на улицу. Незаметно покинув двор, впервые попал в ад — страшные следы разбоя были везде. Полусельская жизнь очень рано раскрыла жестокость сосуществования животных и человека. И этот жуткий процесс превращения живого существа в мясо с ужасом наблюдал неоднократно. И за этим была тайна — непостижимая тайна смерти. Увидев Лазаря, висящего на крюке рядом с говяжьей тушей, он чуть не сошел с ума. Так состоялось его посвящение в евреи. С тех пор при виде окровавленных мясных туш Хаим впадал в состояние, близкое к оцепенению. Иногда просыпался от собственного крика, который с годами уменьшался по мере того, как переходил на полотна его картин.

На всю жизнь осталось болезненное влечение к красному цвету, как к символу насилия. И слишком рано стал ощущать драму сосуществования воинствующего большинства с меньшинством.

Сутин с курицей на фоне кирпичной кладки одиночества (в пьесе «Барабаны в ночи»), 1926

У него появилось желание убежать и спрятаться. Оказавшись у самого леса, взобрался по крутой лестнице на пожарную башню. Мир, ограниченный серыми заборами, расступился. Необъятный, он манил и звал за горизонт. А внизу стонало и плакало местечко.

На следующий день, ближе к полудню, появилась еще одна страшная новость. В лавке Гаврилы обнаружили труп хозяина — он, как и Лазарь, висел на крюке для мясных туш. На этот раз из Минска срочно прибыл старший судебный чиновник. Опрашивал людей, но ничего определенного ему выяснить не удалось. Он и не усердствовал, потому что судебный процесс был нежелателен властям. Кроме того, по своему внутреннему убеждению он считал, что подвесить тело Гаврилы на крюк евреи не могли, потому что есть биологические границы, перешагнуть которые им не дано, и это обусловлено религией, власть которой над ними огромна и незыблема.

Потянулись одна за другой похоронные процессии. Семнадцать гробов плыли над толпами людей, провожающих в последний путь своих близких, родителей, детей, соседей. Шесть из них — всю семью Маневичей: отца, мать и четверых детей хоронили в одной общей могиле. Плач и стоны, и крики отчаянья были слышны далеко за пределами местечка. Поминальные молитвы перекликались и уходили в небо в обмен на Божье молчание.

Сутины, как соседи Маневичей, принимали участие в скорбных хлопотах по захоронению. Зрелище было ужасным — на дне ямы два больших гроба, а между ними четыре мал мала меньше. Словно их соседи уходили в небытиё, как совсем недавно гуляли по улицам местечка.

— Подумай и о себе, Господи, — прошептал Соломон. — Если не станет евреев, кому ты будешь нужен?

Оставшиеся в живых приходили в себя от потрясений и находили мужество продолжать жить. Случается, что после сильных потрясений, у людей могут проявляться исключительные способности. Потрясений у евреев во все времена было предостаточно. Не избежал их и Хаим.

Через два дня хоронили Гаврилу. Еврейское население замерло в ожидании нового погрома. Но дальше разговоров о бесчеловечности «жидов» дело не пошло. И, как отголосок недавних событий, Хаим нарисовал отца, лежащим в гробу. Лежал он весь в белом, а семья вместе с Хаимом, все в черном, сидели и оплакивали его.

Отец жестоко поколотил его и выгнал из дому.

Удивительно, но когда однажды Хаиму посочувствовали, упоминая о тяжелой жизни в детстве и юности, он сказал:

— С чего это вы взяли?! Я всегда был счастливым человеком.

Он с детства занимался целиком поглощающим его любимым делом. Ему было искренно жаль людей, и бедных и богатых, которые не ведали изумления и радости от того, что становились творцом пусть даже чего-то незначительного и не испытали неземного наслаждения от результатов трудов ума, души и рук своих. Нет, Хаим никогда не сомневался в том, что у него были счастливое детство и вся последующая жизнь.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями на Facebook: